VÍCTOR

ERICE, EL CINE COMO POESÍA Y ALMODÓVAR,

EL CINE QUE BUSCA LA HONDURA DEL SER

HUMANO

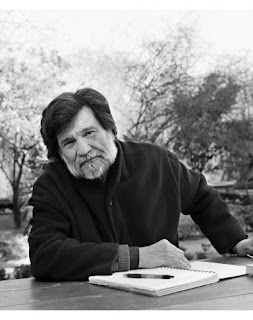

Pocos

directores españoles han llevado a cabo un pulido tal de su cinematografía como

el caso de Víctor Erice, director olvidado para muchos, pero esencial para

otros, porque su cine es un ejercicio de la mirada, donde el silencio de los

personajes cobra toda relevancia. Erice, autor de solo tres películas en

cuarenta años, es un hombre meticuloso, que busca la hondura de un lenguaje

cinematográfico que se convierta, por el poder seductor de la imagen como arte

intemporal, en eterno.

Sin duda alguna, Erice puede parangonarse

con autores españoles de la talla de Carlos Saura, mucho más prolífico, porque

ambos investigan en sus películas el ejercicio de la mirada, su poder, la

devastadora influencia de una época que ha dejado huella, en El espíritu de la

colmena, en el caso de Erice o en La caza, en el caso de Saura. También es un

cineasta que busca la imagen como espacio donde transitan las alucinaciones de

unos personajes envolventes que viven sus espejismos en un mundo onírico, lejos

de la mediocridad de la España franquista de la época. Frente al mundo de

Erice, lleno de connotaciones y de universos para desentrañar, nuestro alto

representante del cine de éxito en España, Pedro Almodóvar, pierde esa

genialidad que nos cautiva en la mirada sabia del cineasta vasco.

Erice nació en Carranza (Vizcaya) en 1940,

aunque se trasladó a San Sebastián con pocos meses, donde vivió hasta los

diecisiete años, allí cursó el Bachillerato Superior. Después se trasladó a

Madrid donde comenzó sus estudios de Ciencias Políticas en la Universidad

Central. Los estudios de Políticas eran un pretexto del futuro director para

acercarse al Instituto de Investigaciones y Experiencias cinematográficas que

existía entonces en Madrid.

En 1960 ingresó en el citado Instituto,

posteriormente llamada Escuela Oficial de Cinematografía. Su debut fueron dos

cortometrajes realizados durante el curso 1960-61, titulados Entrevías (de 16

mm) y Páginas de un diario perdido (de 35 mm). Se graduó en el curso siguiente.

Durante su etapa de estudiante

cinematográfico comenzó su trayectoria (más fructífera que como director) como

crítico de cine en Cuadernos de Arte y Ensayo y, especialmente, en Nuestro

Cine, de la que formó parte del consejo de redacción durante la primera etapa

de la revista.

Debutó como director con un episodio de Los desafíos, película rodada en 1969,

donde ya indaga en las relaciones humanas, entendidas como un juego de poder.

El intercambio de parejas de los protagonistas nos habla ya de una constante

temática en su filmografía: la soledad de los personajes, su ausencia de

comunicación, que se verá mejor en su obra maestra, El espíritu de la colmena.

El título de esta ópera prima del director

vasco, tiene que ver con el enfrentamiento entre dos hombres, Charley y Julián,

en los espacios cerrados, porque Erice plasma la soledad de unos seres humanos

encerrados en celdas, como se verá en toda su extensión en su siguiente

película, cuyo título hace referencia a la colmena, la sociedad encerrada en

sus traumas (la terrible posguerra española) donde viven la incomunicación y un

pasado que no acaba de cicatrizar para los protagonistas de la historia. El

pueblo, en Los desafíos, es el espacio abierto, un lugar que funciona a modo de

testigo mudo (reflejo de la incultura de una España profunda) donde presagiamos

la desgracia futura de sus protagonistas.

El

espíritu de la colmena (1972), supone la consagración de Erice como

director de culto, porque su filmografía es muy escasa, pero contiene tres

obras maestras que pesan sombre muchos otros directores, mucho más prolíficos,

que nunca han alcanzado el poderío visual y la certeza de un lenguaje

cinematográfico tan amplio y profundo.

En esta película vemos la soledad de unos

personajes en la posguerra española, todo a través de una niña (Ana Torrent)

que va fraguando su mundo de fantasías, alternando ese espacio de ficción con

la realidad de su casa, donde late la incomunicación y el dolor (en la figura

de su padre, papel interpretado genialmente por Fernando Fernán-Gómez y la

madre, Teresa Gimpera).

La acción transcurre en un pueblo de la

meseta castellana, llamado Hoyuelos, hacia 1940. Podemos ver en una panorámica

primera del pueblo, una casa con el yugo y las flechas del fascismo español. La

película, sin embargo, no deriva en una historia más sobre la posguerra

española, sino que se adentra, desde esa idea general, en una visión íntima de

esa época, ya que no hay enfrentamiento entre vencedores y vencidos, todo

aparece suspendido en las miradas de unos seres erráticos que ya han perdido la

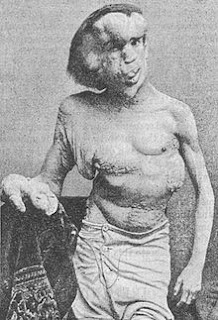

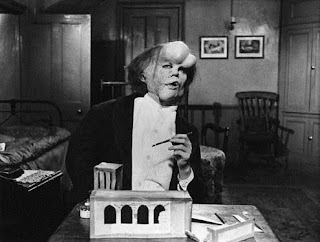

posibilidad de confrontación alguna. Aparece un cinematógrafo donde la niña va

plasmando su mundo secreto, sus sueños, en los cuales aparece reiteradamente el

monstruo de Frankenstein.

Los personajes viven como en una colmena,

presas de los hexágonos (espacio cerrado) al igual que la fuerza icónica del

yugo y las flechas, estados totalitarios donde la imagen sustituye a la

palabra. Como la palabra no puede ser pronunciada, en ese estado de censura en

el que viven, el padre de Ana (la niña), se dedica a escribir una especie de

ensayo, la madre, escribe una carta de amor.

Todos los personajes, en esta obra maestra

indiscutible, buscan un contacto con el exterior que les aísle del hexágono en

que se compone la colmena (el interior). Fernando (el padre, un perdedor de la

Guerra Civil) hace entrar el sonido, a través de la radio, porque él es incapaz

de establecer comunicación alguna con su mujer o sus hijas (Ana es la hermana

pequeña, la mayor es Isabel). La madre escribe cartas a alguien del pasado,

alguien con el que tuvo una historia de amor, en un tiempo feliz.

Lo visual también está presente en esta

película, el cielo siempre oscuro, los colores amarillos de la casa, las

sombras que invaden en determinados momentos las estancias, como si hablasen

del dolor inserto en los habitantes de la misma. Pero Ana, la niña, con sus

ojos grandes, es la que vive más el exterior, la vemos con su hermana en el

campo, en la calle viendo al camión que viene al pueblo a traer una especie de

circo, los trenes, como metáfora del viaje, el que ha de hacer para liberarse

de la celda en que vive.

Mientras el padre nunca aparece en el espacio

iluminado de la mujer, sino que, si la vemos a ella, él permanece en la sombra,

como si fuese una figura inerte, un decorado más de la noche que les envuelve.

El color es importante en la película, la

presencia del blanco para los vestidos de las niñas, al llevar ese color

manifiestan la ausencia de una actitud ante la vida, son seres que deben

hacerse, donde el dolor todavía no está impregnado para siempre. Por ello, el

deseo de huida de la niña, con la presencia viva siempre del tren. La niña logra

salirse de la vida opaca en que viven sus padre, gracias a la imaginación y a

la presencia del monstruo, el que ve varias veces, metáfora de un ser que rompe

las reglas, símbolo de un espacio de libertad que no es admitido por la

sociedad mezquina en la que vive y que supone, como el tren, la huida y la

libertad.

Por todo ello, Ana logra romper las barreras

de la colmena y al hablar con el monstruo de Frankenstein, logra comunicarse

con el mundo de la ficción y con un espacio de libertad para su futuro. Las

niñas asisten a la proyección de la película de Frankenstein, donde el monstruo

mata a la niña, Ana no entiende porque la bestia mata a la inocencia, su

hermana, mayor, le explica la razón, la vida y la muerte están entrelazadas,

por ello, la historia acaba mal.

Isabel es la iniciadora de los juegos, la

que abre el baúl de los secretos en la inocencia de su hermana, por ello, finge

estar muerta (la presencia de la muerte es muy evidente en la película) ya que

se alimenta del cine, de la visión ficticia de la vida. Ana no entiende los

significados de los juegos, pero irá abriendo su imaginación gracias a su

hermana, demiurgo de los secretos de la casa. Solo cuando el padre inicia un

viaje, pueden las niñas coger los objetos, liberarse de las ataduras de las

cosas prohibidas que la colmena impedía poseer (reflejo de una España

franquista y sin libertad alguna).

Para concluir mi estudio sobre esta película

enigmática y magistral, cabe decir que Ana vuelve del mundo de los juegos y los

sueños, al de la realidad del silencio, con la vuelta a casa del padre (de

nuevo, la colmena), pero ya no será la misma, ni su relación con su hermana,

alejada ya de la colmena para siempre, la experiencia que ha vivido la marcará

para siempre, como si otro mundo fuese posible, clara alusión de Erice a una

España en libertad.

Con El

Sur (1982) llega la segunda obra maestra del director vasco, en este caso,

cuenta la historia de otra niña, Estrella (Sonsoles Aranguren), que viaja con

su padre, Agustín, siempre en tren (de nuevo, el tren, máquina que huye del

tiempo en busca de una felicidad que la vida niega). Todos los viajes vienen

del Sur y del pasado o van hacia él. Aparece la casa familiar donde el padre y

su hija alientan un mundo de sombras, pero también de luz. La llaman “La

Gaviota”, donde muy pocas personas viven en el interior, anidando un espacio

que conoce el dolor que trasmite el silencio, en la línea de El espíritu de la

colmena.

El péndulo es otro elemento fundamental,

donde Agustín (un extraordinario Omero Antoniutti) crea un mundo de sueños y de

sombras, en el desván de la casa, allí aprende Estrella la capacidad de su

padre como demiurgo, como hombre que traslada sus silencios al otro lado de la

vida. De nuevo, hay una referencia clara a su película anterior, donde Ana, la

niña, miraba el pozo, los giros de la piedra al caer al agua, aquí son los

vaivenes del péndulo, en un acto místico inolvidable. Hay algo sagrado en la

comunicación interrumpida entre padre e hija, las palabras se encuentran a veces

con los silencios donde dormita una historia clandestina y secreta del padre.

Julia (Lola Cardona) es la testigo del mundo

del padre, la que conoce el secreto, por ello, será ella la que cuenta a la

niña la historia que tuvo lugar en el Sur, donde su padre tuvo un amor

especial, alguien que sigue perenne en su memoria, Irene Ríos. Sin olvidar a la

criada, una inolvidable Rafaela Aparicio, que envuelta en su sabiduría

escénica, cuenta a la niña revelaciones e historias, en su afán de dar una

visión onírica a la vida.

Sin desvelar más sobre la historia, vemos la

magia de la mirada de la niña, las sombras del padre, la importancia del cine,

Irene Ríos es una actriz que cautivó al hombre que hoy es la devoción de

Estrella, la importancia de las cartas. Todos son elementos aparecidos en su

anterior película, que van cobrando significados cada vez más hondos, lo que

refuerza la idea de que el cine de Erice es un cine de símbolos, de objetos que

empiezan a cobrar toda su intensidad, de miradas que pesan en las sombras de la

casa, de silencios, cargados de verdades.

Agustín, hombre que no encuentra nada ni

nadie para superar su dolor, acabará quitándose la vida, lo que refuerza su

hermetismo, su incapacidad para permanecer en el mundo y disfrutar de la devoción

que su hija siente por él, nos encontramos con un padre que niega el afecto a

su hija, al menos en lo más profundo de su ser.

Película mágica, que nos desvela un mundo

único, por el que transita el universo del director vasco. Su producción

terminará con El sol del membrillo

(1992), que recrea el mundo de Antonio López, el pintor, donde nos muestra su

universo, la casa, pero todo se centra en el árbol, el membrillo que adorna el

patio, donde López muestra su devoción por la Naturaleza, porque, para el

pintor, ver es conocer, al plasmar el mundo en sus cuadros reinventa la vida,

la da otra forma, crea, en definitiva, un universo propio.

El membrillero refleja el estado de ánimo,

la vida de López, es un árbol que crece, que madura y que muere, como si fuese

un ser humano.

Con ella, Erice termina una obra sólida,

atípica, compuesta con la lucidez de un hombre que ha creado, como pocos, un

verdadero lenguaje cinematográfico.

Cada diez años, como si fuese un número

mágico, Erice compone el sueño de filmar, logrando obras maestras que aún nos

fascinan con sus imágenes inolvidables. No ha vuelto a hacer cine, lo que sigue

siendo un enigma, quizá porque hay demasiada luz en sus deseos de filmar y la

realidad, tanta que nos estremece, no se adecúa a su mundo de sueños, a sus

propuestas tan originales y singulares, atípicas en el cine español, si

exceptuamos a Buñuel o Saura (Almodóvar hace otro cine, con una sólida forma de

narrar y una escenografía brillante, pero lejos de la hondura de Erice).

Para concluir, vemos que Erice realiza sus

películas en el otoño, porque vive en él la melancolía de una vida llena de

luces y sombras, de secretos y de revelaciones, una vida que pasa envuelta de

silencios y miradas, en definitiva, una vida que el cine de Erice nos deja como

un testamento magistral de lo que es, en esencia, el ser humano.

PEDRO ALMODÓVAR: DE SU CINE DE COMEDIA A LA

PIEL QUE HABITO: UN CINEASTA BRILLANTE EN LA COMEDIA PERO DECEPCIONANTE EN EL

DRAMA

Se estrenó en las pantallas españolas

una película que viene precedida por la polémica, La piel que habito (2011), un giro de tuerca del cine de Pedro Almodóvar,

donde podemos asistir a una especie de horror vacui, como si la vida estuviese

compuesta de mil piezas y ninguna pudiese descifrar el enigma vital.

Este

segundo Almodóvar, el que ha realizado películas que nada tienen que ver con la

comedia (todos recordamos las magistrales Mujeres

al borde de un ataque de nervios y Volver,

entre otras), aquí se dirige en la senda del cine más pretencioso, aquel que

dibuja en los personajes obsesiones sin límites, buscando, en la impostura, una

verdad que, en mi opinión, se escapa de las pantallas para siempre.

Sus

inicios en el cine con Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón denotaba

frescura e irreverencia, pero ha ido perdiendo esa espontaneidad a través de un

cine que abusa del género melodramático y nos envuelve en tramas demasiado

sórdidas para ser reales.

Sin

duda alguna, el cineasta ha logrado perfeccionarse, sus escenas están llenas de

aparente perfección, pero apreciamos siempre que la historia no nos llega, está

demasiado lejos de nosotros, que los personajes, en busca de un laberinto que

no entendemos, tampoco transmiten la luz que necesita un cine verdadero.

La

película sigue la senda de Hable con

ella, allí los personajes buscaban el hálito que les mantuviese vivos, aquí

los protagonistas no naufragan en la procelosa sombra del mar, sino que se

hunden estrepitosamente porque nada nos parece verosímil, Antonio Banderas es

el hombre de la venganza, hierático, como si solo viviese para su cruel

revancha, Elena Anaya, la mujer castigada, como si la sombra del masoquismo

planease siempre en la película.

La

tortura sostenida en el tiempo nos va llegando con esa falta de interés que

tiene toda obra que pretende rizar el rizo, pero que no nos da lo que

esperamos, humanidad, verismo, dosis de buen cine. Sinceramente, la película es

elegante, tiene una estética cuidada, pero no veo más que el papel couché en

esta historia complicada y poco convincente.

Lo

que le ha ocurrido a Almodóvar se explica desde esa tendencia a hacer un cine

que se aleja de lo que domina, una comedia fresca, a veces rocambolesca, pero,

en algunos casos, muy bien resuelta, ágil e, incluso, magistral, como en la que

considero la mejor por la energía y por el humor de sus películas, Mujeres al borde de un ataque de nervios.

Si bien no hay que olvidar sus primeras películas, rudimentarias y soeces como Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón, pero vivas, con oxígeno en cada

secuencia, lo que no ocurre en esta historia impostada de grandeza, pero vacía,

como un bonito regalo sin contenido.

Lejos del cineasta de El sur y El espíritu de la colmena, Almodóvar

filma esa sensación de naufragio que supone una trama compleja, pero que no nos

llega, envuelta en la presunta violencia que hiere a su protagonista, muy lejos de la sutileza del

cine de Erice, de esas miradas que lo dicen todo con los ojos, como ocurría

ante la dulzura de Ana Torrent al ver al monstruo, una apertura a la realidad,

desde la imaginación que Almodóvar, en su cine pretendidamente dramático, no ha

sabido cultivar.

Almodóvar ha naufragado aquí, como lo hizo en La mala educación, una película que se deshace en cada visión,

porque solo esconde el tedio y los tópicos.

Nada

se puede hacer si no hay detrás sinceridad, como la tuvieron los grandes,

Wilder, Sterneberg, Mankiewicz (he vuelto a ver De repente, el último verano,

una cinta maravillosa por la verdad que hay en sus actores), Ford, Aldrich,

Lang y tantos otros, o en el panorama español, Luis Buñuel, mucho más incisivo

y profundo que Almodóvar cuando hacía cine burgués o Carlos Saura, el primero,

el de las grandes películas como La caza

o Peppermit Frappé, sin olvidar al olvidado Víctor Erice, un maestro indudable

de películas con metáfora y personajes para la historia (como la Ana Torrent de

El espíritu de la colmena).

Sin

duda, en nuestro cine español actual queda el peso de hombres como Julio Medem,

con películas fallidas y experimentales, pero interesantes, al fin y al cabo,

el cutrerío para divertimento de masas de un Santiago Segura y su Torrente y un cineasta mayor, más culto

y educado en el cine, como Almodóvar, que transita peligrosamente en dos

vertientes, la que domina y en la que

logra películas redondas como Volver o

Mujeres... y la otra senda, más peligrosa, este cine que

no logra convencer, cine pretencioso, que nos deja fríos y que hace reír en

escenas pretendidamente serias, algo falla, salvo la gran publicidad que

precede al cineasta, en este segundo tipo de cine, donde nada nos conmueve,

porque no hay cine de verdad.