20 años de la publicación de la novela Prohibido salir a la calle

Desde que la editorial Planeta colombiana publicara en 1998 la notable novela de iniciación Prohibido salir a la calle, finalista del concurso Eduardo Caballero Calderón y seleccionada por la revista Semana de Colombia como una de las mejores novelas colombianas de las últimas décadas, Consuelo Triviño Anzola se ha convertido en una de las escritoras imprescindibles del panorama literario latinoamericano de nuestro siglo.

El próximo año 2018 se cumplirán 20 años de su publicación.

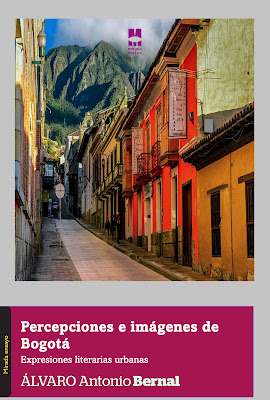

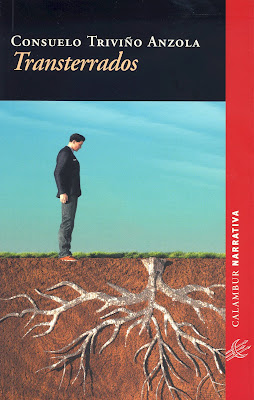

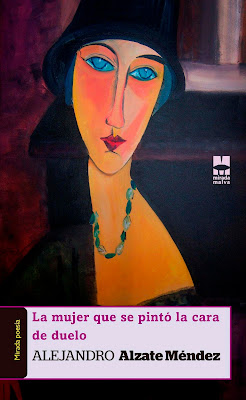

§ Portadas de las diferentes ediciones de Prohibido salir a la calle

§

Notas críticas más relevantes de la

novela

o «Sin duda, ha logrado Consuelo Triviño una

novela bien trabada, sostenida, que consigue implicar al lector con esa

búsqueda del equilibrio afectivo que caracteriza el desenvolvimiento del yo

infantil».

Guzmán Urrero Peña, Cuadernos Hispanoamericanos, nº 558,

1999

o «En Prohibido

salir a la calle Triviño hurga e insinúa cómo la Bogotá de los sesenta

trastoca su croquis, reacondiciona su mapa a las nuevas transformaciones

espaciales y sociales, y logra imprimir en el lector, por un lado, la nostalgia

de una ciudad que está dejando de ser soñolienta, ligeramente apacible (aunque

nunca lo ha sido) y, por otro, abre la puerta para entenderla como una urbe en

constante movimiento y camino a ser una ciudad cada vez más heterogénea y

multifacética […]»

Álvaro Bernal, Estudios de Literatura Colombiana, nº 15,

2004

o «De manera magistral, esta novela narra las

ambivalencias que los comportamientos ambivalentes de los padres marcan el

espíritu de la niña. Ama al padre, agradece los detalles que tiene para con

ella y los hermanos, admira sus ocurrencias y su generosidad cuando regresa

borracho. Reconoce, sin embargo, que es un irresponsable. Ama también a la

madre, le obedece, le ayuda en el cuidado de los niños, en el aseo de la casa.

Pero le teme, y su relación con ella se hace cada vez más difícil».

Álvaro Pineda Botero, «Prohibido

salir a la calle», Estudios críticos

sobre la novela colombiana (1990-2004), Medellín, Universidad EAFIT, 2004, p.

181

o «Prohibido

salir a la calle consigue

sumergirnos mediante un estilo tan aparentemente sencillo como eficaz, en el

discurrir cotidiano de una familia visto desde la inocencia de la mirada

infantil…»

Carmen Rodríguez Santos, ABCD, de las Artes y de las Letras,

9 de junio de 2007

o «La narración 'tiene que ver con el

desarrollo de este personaje, que desde el principio se nos presenta como

alguien ligado a las palabras: para ella, hablar es un placer y casi una

adicción; mientras descubre las zonas oscuras y luminosas de la casa aprende a

escribir casi por su cuenta; más tarde lee y escribe, imitando los géneros

populares, historias de diablos, héroes y fantasmas que son su propia historia

[…]».

Elena Usandizaga, Revista Ómnibus, nº 28, 2009

o «La niña protagonista de Prohibido salir a la calle, primera novela de Consuelo Triviño

Anzola, Clara Osorio, tiene la capacidad de ver más allá del mundo de las

apariencias, de las convenciones sociales, descubriéndonos las desgarradoras

contradicciones que crean incertidumbre y destrozan la noción de felicidad que

se nos vende desde las instituciones».

Darío

Ruiz Gómez, Letras Hispanas, vol. 7,

nº 1, 2010

o «La escritura de Consuelo Triviño es un parto

literario libre y desesperado, es un intento de ficción testimonial a la que se

le escapan, mezclados con la tinta, aires familiares de origen. Una voz en

primera persona que retrata el panorama gris,

desconcertante y de continuos cambios, desde la mirada inocente y llena

de preguntas de una niña».

Mª del Rocío Parada, «Prohibido salir a la calle, de Consuelo

Triviño:

Las trampas de la ternura», Aurora Boreal, 11 de febrero de 2012

o «En

Prohibido salir a la calle, su primera novela, Consuelo Triviño ya revela

sus dotes narrativas, confirmadas en obras posteriores. Aquí nos invita a

disfrutar de un singular bildungsroman,

vertido a través de una mirada infantil, donde una historia particular, sin

perder su carácter único, logra adquirir un sentido más amplio que nos remite a

todo un país, enfrentado, todavía hoy, a complejos desafíos».

Rafael Fuentes, «Prohibido salir a la calle»,

Lunes del Imparcial, 9 de abril de 2012

o «La novela de

Consuelo Triviño Anzola, Prohibido salir

a la calle, tiene todo el carácter universal que hace que la novela sea

imprescindible y tal vez, como los buenos vinos o bebidas que destilan alcohol,

sólo con el pasar de los años sea entonces un clásico universal de la

literatura, que en mi concepto, ya lo es…»

Danilo Albán, «Colectivo Sábados Literarios»,

Cali, Colombia, febrero de 2012

o «Prohibido salir a la calle cuestiona la

imagen de la familia nuclear y feliz reafirmada por la clase burguesa

colombiana, una imagen que ha servido para cohesionar una visión de nación

homogénea, pero desconocedora de la diversidad y, obviamente, provocadora de

angustias en quien proviene de un núcleo familiar diferente. Al mismo tiempo,

denuncia una situación que afecta al desarrollo de la personalidad de muchos

colombianos, y más allá de los acercamientos psicológicos que este hecho podría

entrañar, me interesa destacar la afiliación a un discurso de género en

relación a la cuestión de la ausencia del padre en la familia».

Concepción Bados Ciria, «Consuelo Triviño: una narradora

trasatlántica»,

Revista Hispanoamericana.

Real Academia Hispano Americana de Ciencias, Artes y Letras, nº 3,

2013

o «Más allá de

intentar agotar la novela, puede decirse, a manera de síntesis, que Prohibido salir a la calle narra la

historia de una familia de clase media, emigrantes del campo, que se abre paso

en una Bogotá inhóspita y dura. El cosmos familiar es rico y diverso; hay un

amplio mosaico de personajes caracterizados con hondura y solidez. A través del

tamiz infantil, que imprime el tono y la mirada, vemos crecer a la protagonista

y presenciamos alternativamente su asombro, su enojo, la rebeldía, los miedos,

las ilusiones, las preguntas, hasta que finalmente entiende que crecer implica,

entre otras cosas, aprender a perder. Y el lector, espectador privilegiado,

percibe, puesta en la escena, la difícil urdimbre de los hechos cotidianos».

Emma Lucía Ardila, «La casa primera»,

Revista

Universidad de Antioquia, nº 231, 2015

o «[…] es

evidente que el libro todo es una búsqueda del padre perdido. Dicen que el

habla es un gesto que busca a la madre y que la escritura busca la atención del

padre. Prohibido salir a la calle

confirma esa opinión. Dejamos a la protagonista en una especie de celda,

separada de todos, de su madre y sus hermanos, pero su padre es la persona en

quien primero piensa al quedarse sola».

Gustavo Arango, «En busca del padre perdido, Prohibido salir a la calle»,

Boletín

Cultural y Bibliográfico, vol. XLIX, nº 89, 2015

o «En la novela

de Consuelo Triviño no es tanto la prohibición lo que importa, o la misma

calle, sino el hecho de salir y, desde luego, el modo de narrar cómo la

protagonista se hace consciente de las prohibiciones y de la necesidad de

contornearlas. ¿Pero de dónde no puede salir la protagonista? De la casa,

indudablemente, para caer en los peligros ciudadanos, pero también y sobre todo

de las contradicciones en las que la educación inicial sumerge al individuo»

Jorge Urrutia, «Prohibido

salir a la calle, de Consuelo Triviño:

una metáfora existencial», Blog Pasavante, 2 de enero de 2016