Mostrando entradas con la etiqueta Ecuador. Mostrar todas las entradas

Mostrando entradas con la etiqueta Ecuador. Mostrar todas las entradas

viernes, 15 de julio de 2016

A propósito de Jardín Capelo de Javier Vásconez

Con motivo de la reciente publicación del libro Novelas a la sombra en Fondo de Cultura Económica de México, donde está incluido Jardín Capelo, Patricio Burbano realizó, desde Madrid, este hermosísimo cortometraje "Esta casa está poblada de muertos".

https://vimeo.com/129289484

Deseo que disfrutéis de su edición.

lunes, 4 de abril de 2016

Novelas a la sombra de Javier Vásconez

ÚLTIMA PUBLICACIÓN DE JAVIER VÁSCONEZ

La editorial del Fondo de Cultura Económica (FCE) en México acaba de publicar Novelas a la sombra, obra que recoge cuatro novelas emblemáticas del escritor ecuatoriano Javier Vásconez, con un excelente prólogo del historiador y ensayista mexicano Christopher Domínguez Michael. Las novelas reunidas son Jardín Capelo, (2007), El secreto (1996), El retorno de las moscas (2005) y La otra muerte del doctor (2012).

Agradecemos al Departamento de Venta de Derechos del Fondo de Cultura Económica el permiso para reproducir 'Vásconez en su soledad' de Christopher Domínguez Michael, texto que será editado íntegramente en nuestro próximo número 52, abril 2016 de la revista ómnibus.

"Tres importantes novelas del quiteño Javier Vásconez (1946) bastarían para fijar su lugar en el canon de la literatura latinoamericana contemporánea: El viajero de Praga (1996), La sombra del apostador (1999) y La piel del miedo (2010). En la primera, cumple la fantasía lograda por pocos escritores aunque soñada por una legión, la de lograr que uno de sus personajes se desdoble, más que en Kafka, en Josef K, presentando al doctor Kronz, que junto a Maqroll El Gaviero, de Álvaro Mutis y otro doctor, el Farabeuf, de Elizondo, es uno de los personajes literarios nuestros que con toda seguridad sobrevivirán a sus creadores.

El doctor Kronz, de Vásconez, cumple, según lo ha dicho Juan Villoro, el estado de perfección exigido por el místico agustino Hugo de Saint–Victor para el hombre que se considera, verdadero asceta, extranjero en el mundo entero. Muy distinta a su sucesora, La sombra del apostador, es una prueba de fuerza que el ecuatoriano se impone a sí mismo: “imitar” en la acepción neoclásica del término y duplicar a la novela negra con una trama hípica que no sé si conozca el filósofo Fernando Savater, nuestro hombre en los hipódromos. Finalmente, La piel del miedo, es esa novela confesional con la que casi todo escritor sueña con coronar su obra. Una verdadera bildunsgroman donde no falta la epilepsia, esa enfermedad de los iluminados, ni tampoco la proverbial violencia latinoamericana". (Christopher Domínguez Michael)

El libro ya está disponible en la Librería Virtual del FCE

lunes, 25 de enero de 2016

El corazón delator: una nueva lectura de Poe en escena

El corazón

delator: cuando podemos nombrar lo que en nosotros ya ha muerto…

|

| Carmen Elena Jijón |

Según Calvino, hay cuentos que tienen la particularidad de leer al

ser humano y que siempre tendrán algo más que decirnos. Si bien El

corazón delator es una narración de terror, en la voz de un asesino

atormentado por el constante latir del corazón de su víctima, también cuenta

con todos los elementos técnicos de un

monólogo. No es del todo

sorprendente que así sea, si consideramos que Edgar Allan Poe es el hijo

biológico de dos actores y los primeros años de su vida creció tras

bastidores.

Sin duda la relación de Poe con la muerte es perturbadora, la suya

propia está ligada a una posible inclinación al alcohol, a un secuestro o,

incluso, a una conspiración. Este escritor,

a temprana edad, ya experimentaría la muerte de su madre. Luego, la de su

primer amor de juventud, seguida por su

madre adoptiva y su joven esposa. El

dolor, la frustración y la pérdida se

van ligando a esta identidad femenina.

No resulta entonces del todo extraño que en esta adaptación

teatral una mujer nos cuente sobre el crimen que cometió, describa con todo

cuidado y con toda cordura los procedimientos, los pasos seguidos, para acabar

con todos a su alrededor; nos trasmita su necesidad de matar para trascender,

para seguir.

A partir de los distintos lenguajes que el teatro integra, la obra

a su vez va combinando las propuestas frente al texto que este equipo

interdisciplinario propone. David Bonilla, a cargo de la creación de la música;

Gorka Larrañaga en la propuesta escenográfica;

Edmundo López en la tramoya: Erick Cepeda en el diseño de luces; Carmen Elena

Jijón, en la adaptación del cuento y la actuación; Paulina Tapia, como

directora del proyecto escénico.

Una nueva lectura de Poe en escena, una historia que tiene mucho

más que decir.

miércoles, 24 de septiembre de 2014

El secreto / Le secret de Javier Vásconez

NOTA DE PRENSA

El señor Gómez, jefe de la oficina, se acerca a Camacho y le dice: «...el secreto está en levantarse temprano, desayunar, leer el periódico, vivir al día y superar

los sueños con el trabajo». Pero Rubén Camacho lleva algo dentro de él que va a estallar. Un secreto como una bestia negra. Un lobo que acecha la ciudad.

Basado en la historia real del famoso asesino conocido como “el Desdentado”, Daniel Camargo Barbosa, uno de los psicópatas más terribles y extraños de Latinoamérica. En el momento de su detención se le encontró con obras de Dostoyevski y Vargas Llosa. Tenía el perfil de una persona con una inteligencia

superior a la normal, las pruebas en la cárcel probaron un coeficiente de 116, además poseía una cultura insólita en un ser marginal. El secreto narra la historia y se adentra en la psicología del criminal. El libro se vio envuelto en la polémica, tanto que la edición llegó a ser censurada en algunos países.

Javier Vásconez nos presenta una novela corta que se aleja de cualquier connotación de juicio moral y construye una novela corta dura y cruda.

Editorial Foc la recupera en edición electrónica y bilingüe en francés.

El secreto

Le secret

Javier

Vásconez

2.50 € | Novela Corta

ISBN: 978-84-15634-31-7

El señor Gómez, jefe de la oficina, se acerca a Camacho y le dice: «...el secreto está en levantarse temprano, desayunar, leer el periódico, vivir al día y superar

los sueños con el trabajo». Pero Rubén Camacho lleva algo dentro de él que va a estallar. Un secreto como una bestia negra. Un lobo que acecha la ciudad.

Basado en la historia real del famoso asesino conocido como “el Desdentado”, Daniel Camargo Barbosa, uno de los psicópatas más terribles y extraños de Latinoamérica. En el momento de su detención se le encontró con obras de Dostoyevski y Vargas Llosa. Tenía el perfil de una persona con una inteligencia

superior a la normal, las pruebas en la cárcel probaron un coeficiente de 116, además poseía una cultura insólita en un ser marginal. El secreto narra la historia y se adentra en la psicología del criminal. El libro se vio envuelto en la polémica, tanto que la edición llegó a ser censurada en algunos países.

|

| Javier Vásconez |

Editorial Foc la recupera en edición electrónica y bilingüe en francés.

«De pocos escritores latinoamericanos se puede decir que son dueños de un mundo propio. Javier Vásconez ha creado un universo singular y anómalo».

Pedro Ángel Palou

sábado, 3 de mayo de 2014

Hoteles de Javier Vásconez

Hoteles, capítulo de la nueva novela La vida por delante

del escritor ecuatoriano Javier Vásconez

Hoteles

Por Javier Vásconez

Todos tenemos una voz y un oído

interno, también la mirada inventa y nos arrastra muy lejos de donde estamos.

Tan lejos puede llevarnos la mente de un celoso que hasta podemos terminar en

un hotel al otro lado del mundo. Pero un hotel puede ser un estado de ánimo, el

recuerdo de un viaje, la intensa emoción de una aventura, un sentimiento de

extrañeza vivido a conciencia, desde la más absoluta felicidad de un amor

definitivo o la exaltación de un crimen. Existen puntos de encuentro marcados

para siempre en las paredes y la intimidad de un hotel. Es además el asidero

del último deseo, como dijo un viajero, un refugio para los solitarios y un

albergue para los adúlteros y los suicidas. Para mí era un placer permanecer

tirado en la cama bajo la luz verdosa del amanecer, pensando en cada uno de los

hoteles por donde pasaron Lorena y Tito. Esos hoteles que seguramente

irradiaban un erotismo de sábanas revueltas, de puchos aplastados con violencia

dentro de los ceniceros, de vasos manchados con vino, de aire recalentado por

el humo de los cigarrillos, pero al evocarlos yo volvía a revivir con ferocidad

mis deseos más ruines.

Desde hacía mucho tiempo que iba

detrás de ellos por la estación, a donde se dirigían después de haber bebido y

comido algo en El Brillante. ¿Acaso Lorena no se volvía una intrusa en esos

lugares a los que iba a parar durante el intervalo que duró la relación con

Tito? Otras veces, cuando hacía buen tiempo, se iban a beber al Retiro, tapando

la botella de vino con el bolso de Lorena para que los guardias no los

descubrieran. Al caer la noche, si Tito estaba de buen humor, la llevaba a

bailar a La Nuit y terminaban en el Penélope. Y si hacía demasiado frío se

metían presurosos a un hotel, ella insistiendo en que después podían volver a

la discoteca en cualquier momento. Lo decía con aire turbado, sonriendo, porque

Tito ya estaba medio borracho. En la habitación había un mostrador con varias

botellas de licor y los sillones eran de madera antigua y sus forros siempre

estaban manchados. Las camas tenían colchas floreadas y en las paredes colgaban

cuadros de cisnes o patos navegando en medio de un lago, me dijo Lorena con la

cara abotargada por el sueño, escuchando música en los audífonos. En el

silencio de la casa recién alquilada, había momentos durante los cuales ella se

alejaba de mi lado, declinando la posibilidad de mis caricias porque la música

o las canciones de Bob Dylan la transformaban por completo. Sus ojos

centelleaban, siguiendo con su cabeza el ritmo de ciertas melodías.

En esos lugares había ocurrido todo,

pensaba yo al día siguiente, evocando desde la papelería esos hoteles anodinos,

en tanto mis manos seguían inmóviles sobre las revistas y libros que acababan

de llegar. Ahora, con el fuerte olor de las cajas de cartón colocadas junto al

escritorio advertí con niditez el incesante murmullo de mi oído interno, así

que las voces venidas como aleteos a mi conciencia volvieron a ponerse en

movimiento, a transmitirme una verdad a medias, de forma un tanto inoportuna,

pues todas esas evocaciones me instalaron en la falsedad y la conjetura de los

celos. Inicialmente, era incapaz de percibir lo que había detrás de esos

hoteles, de las visiones confusas y las reacciones provocadas por Lorena,

cuando hablaba acerca de Tito con una amplia sonrisa. Ahora, cada vez veo las

cosas con más claridad, gracias a la soledad y los celos que envenenaban mi

vida. Día tras día se volvía más certera la visión de los hoteles o las

pensiones habitadas por los fantasmas del amor en las que ellos —Lorena y Tito—

se refugiaban y se revolcaban como si de veras fuese el primer día de la

creación.

Hasta cuándo iba a seguir indagando,

me preguntaba, mientras escrutaba algunos pasajes de mi memoria, y hasta cuándo

debía creer que la vida siempre estaba en otra parte, siempre en un hotel de

Lisboa o en una calle de Portland. Y por qué debía seguir añorando lo que no

tenía, las plazas y esos cafés con amplias terrazas, la visión del río y los

puentes de otras ciudades, de todos los sitios a los que nunca iba a llegar. De

dónde había sacado esa maldita idea, me dije, mientras ordenaba los libros y

revistas de la estantería, observando el gesto de derrota de Al Pacino sentado

con un sombrero en la foto pegada junto a la puerta del baño. De dónde venía

esa idiotez de creer que sólo se puede ser feliz con una mujer en un hotel de

Nueva York, de Buenos Aires, de Bristol o de Madrid. Tantos años había deseado

viajar, tantos años sin haber podido salir del cráter, me dije. Me había ido

integrando, gracias a mis sentimientos por Lorena, a dos ciudades tan distantes

entre sí, a los viejos hoteles de Madrid y al volcán cubierto de bosques, de

cascadas, de fantasmas que descendían hasta la entrada del Hotel Dos Mundos. El

volcán aparecía recortado contra el cielo, aunque esa noche había tardado en revelarse.

Cada vez era más huraño y negro, y parecía lanzar su inevitable poder sobre el

amplio escaparate de la papelería. Una exigua luna soltaba destellos plateados

sobre los coches que circulaban por la avenida.

Ah, me decía al pensar en esos

hoteles donde se refugiaban Lorena y Tito, ¿qué sabía yo de ellos? ¿Acaso podía

andar por sus corredores y oír detrás de sus paredes? Podía imaginar con

claridad las habitaciones dedicadas a un propósito único, el confuso recuerdo

que tendrían las parejas después de su paso por ellas. No obstante, meditar

sobre esos hoteles me aliviaba. Las palabras venían a mi mente, sin pensarlas,

como si fuera un fluido o el ruido de cañerías gruñendo en las noches de

lluvia, también imaginaba lo que los dos se decían en la intimidad (ah, mi amor, eso… eso… dame más, mi amor).

Al amanecer podía escuchar el ronroneo gatuno, ansioso, los suspiros

intermitentes tanto de Lorena como de Tito con sus espasmos de deseo brotando

en medio de la oscuridad, y ahora desde esos hoteles seguirían hablando y

hablando, imperceptiblemente, oía sus gemidos de ladrillo, sus voces de piedra,

llegaban con nitidez hasta dejarme exhausto, como si tuvieran voz y conciencia,

con sus murmullos, procedentes de mi cabeza, de mis temores, todo eso que

invadía mis propias debilidades. Ah, mi

amor…eso…dame más…dame más...

Por las mañanas me dirigía a pie a

la papelería. Me refugiaba en el trabajo, en la normalidad de las conversaciones

con los clientes, al tiempo que quitaba con un plumero el polvo de libros y

revistas, esperando con ansiedad la llegada del señor Llovera, pero lo que más

temía era que Lorena dejara de hablarme, de contarme sus intimidades, y sobre

todo me torturaba el hecho de no haber tenido la oportunidad de estar con ella

en esos hoteles, aunque mi estado de ánimo variaba en cuanto los imaginaba

desnudos bajo la penumbra de las persianas a medio bajar.

A los vestíbulos había que entrar

con naturalidad, dejando atrás el ruido de la ciudad, me dijo Lorena. En la

recepción había que ser afable, sonreír, aunque a veces ella se ponía nerviosa

cuando percibía una mirada suspicaz en la mujer del mostrador al ver la

documentación de Tito. Según escuchaba imperturbable a Lorena, yo había

decidido subir detrás de ellos con aire precavido. Tan pronto volvía a pensar

en aquella situación, imaginando el pelo de Lorena y los zapatos con tacón alto

de Tito, mi vista se agudizaba y sentía que poco a poco me iba hundiendo en el

fango. Había que subir por las anchas escaleras o por el ascensor, entrar a la

habitación, pulsar el interruptor. La luz palpitaría unos segundos en los ojos

de Lorena, aunque al instante supo que si bien habían cambiado de hotel, la

habitación era la misma de la víspera. Estaba casi como la había dejado, con la

misma iluminación, las almohadas tenían los mismos bordados, vio la misma

colcha en la cama, el mismo espejo cuarteado del baño. ¿Había una mancha de

sangre reseca en la alfombra al borde de la mesita de noche? No, no pienses lo

peor, se decía, al tiempo que Tito la tiraba de la mano sin hacerle daño.

Toda su ropa estaría en un sillón

junto a la cama, y la de Tito colgada en el ropero. Ella tendría la mirada fija

en la película porno que estaban pasando por la televisón, mientras se dejaba

llevar por el impulso irrefrenable de Tito que había atrapado con los dedos la

carnosidad de sus muslos. El silencio se había convertido en tensión. Podía

escuchar con claridad el ruido de una cisterna vaciándose en una habitación del

piso de arriba, la cascada tos de un anciano irrumpiendo como una sucesión de

disparos en medio de la noche, el llanto inflamado de un niño o la melodía de

una canción en francés abriéndose paso a través de la oscuridad de los

pasillos. De esos hoteles anodinos Lorena solía llevarse los ceniceros que

encontraba en la mesa de noche, y en los que a veces creía adivinar las huellas

furtivas de quienes habían estado allí antes que ella.

Desde hacía unas horas que Lorena

dormía a mi lado. ¿Qué podía hacer si los celos enturbiaban mi mente? Alguna

vez leí que es al amanecer cuando se libera la mente y uno planea los crímenes

más aberrantes. ¿De qué hubiera servido que la despertara? Se había dormido

desnuda, sin calzón, con su larga cabellera desparramada sobre mi pecho.

Parecía un maniquí desarticulado, un ángel caído del cielo. Aunque no lograba

verle bien la cara, podía imaginarla, sin embargo, subiendo las escaleras del

hotel con la cabeza echada hacia atrás, orgullosa, adelantando la barbilla,

como si estuviera a punto de iniciar una desaforada carrera hacia la

habitación.

Fue cuando volví a pensar en Tito.

En la rapidez con que sus manos de ladrón operaban al tiempo que iba sacando

los objetos de las carteras, de los maletines y de los abrigos en el metro.

Incluso especulé en su capacidad para merodear y desplazarse por los andenes de

la estación. ¿Hasta cuándo estuvo suelto? Según Lorena era completamente ajeno

a la ciudad, también al mundo que le rodeaba porque su existencia se caracterizaba

por el aislamiemto y el recelo. Me atreví a conjeturar que cuando estaba con

ella desaparecía parte de su frustración, de su impotencia, porque seguramente

se sentía protegido. Un emigrante no huye sólo de su país, sino de la mala

suerte, me dije. Muchos creen que el cambio de escenario traerá nuevas

oportunidades a su vida. A veces esto funciona, otras no logran alcanzar las

orillas del río. Nada de eso me habría importado si no me hubiera acordado de

que la tarde anterior Lorena se había quedado pensativa ante la ventana de la

cocina, escuchando el feroz maullido de los gatos que rondaban por el terreno

contiguo. Tomé su mano y la aparté con cuidado de la ventana. Su piel despedía

un suave olor a frutas. Era la misma agua de colonia que le había obsequiado

hace unos días. Cuanto más la miraba más convencido estaba de su nostalgia de

los días pasados con Tito en Madrid.

—¡Cuántos gatos! —me dijo—. Nunca me

acostumbraré a sus maullidos.

—No mientas. No estabas pensando en

los gatos —le dije.

—Es cierto. No puedo dejar de pensar

en Madrid. Los recuerdos persisten. Es algo mucho más fuerte…

Lorena volvió a concentrarse, se

quedó callada. Quizá se estaba ruborizando.

—¿No deberías hablarme de eso?

—¿De Madrid? —dijo Lorena,

llevándose la mano a los labios.

La noche se había tornado fría. Un

viento procedente del volcán agitaba las ramas de los árboles en el jardín.

Lorena se había arrimado a la ventana. Yo no sabría explicar por qué me sentía

tan desganado, quizá porque no era a mí a quien acompañaba a esos lugares, sino

a Tito con el que probablemente iba caminando, riendo, mientras él hacía el

payaso delante de ella. Y como era habitual en él le gustaba vestir con

elegancia, me dijo, porque los trajes italianos eran su mejor disfraz. Una

noche, tres semanas después de Navidad, cuando en Madrid hacía un frío atroz la

llevó a un hotel cerca de Atocha, después de haberle arrancado un Rolex de oro

a un pasajero en el metro, Tito estaba radiante. Pagó el hotel en efectivo,

subió por el ascensor hasta el tercer piso, abrió la puerta y la condujo

abrazado hasta la ventana que daba a la calle al tiempo que encendía la

televisión. Después de tirarse en la cama, sin quitarse los zapatos, a ella le

sorprendió que se quedara dormido. Ella se había quedado rígida a su lado,

dejando caer sus botas sobre la alfombra. Tras varios encuentros en esos

lugares donde solían ir cada vez con más frecuencia, a Lorena le habían

empezado a disgustar esos hoteles de luces débiles y muebles antiguos, tristes,

encogidos como borrachos atacados por el mal aliento. A veces por miedo y otras

por pudor, hubiera querido huir de esas piezas con alfombras agujereadas y con

un fuerte olor a sexo, a desinfectante, al tiempo que Tito fumaba a su lado con

las piernas extendidas hacia el borde de la cama por encima de la colcha. Sí,

admitió, había querido escapar y salir a tomar aire fresco o ir a tomar una

caña en las cervecerías de la plaza Santa Ana.

Al

norte de la estación de Atocha está la Av. Ciudad de Barcelona y al sur la

calle Méndez Álvaro, me dijo. En el vestíbulo hay un invernadero, con estanques

y un invernadero de plantas tropicales, agregó. Allá iba las primeras horas de

la madrugada, cuando la luz dorada del otoño batallaba por posarse sobre las

plantas y los helechos del jardín, realzando aún más el fulgor rojizo y

ondulante de los peces en el estanque. Allá iba Lorena a mirar las tortugas y

pedía un cortado porque creía que no había un lugar más sereno en todo Madrid.

Otras veces se marchaba con Tito a tomar una caña en una cervecería de Callao.

Cuánto hubiera querido poder acompañarla si hubiera tenido la suerte de andar

con ella por uno de esos lugares, aunque me dijo que a veces quería borrarse de

la vida de Tito porque le tenía miedo. Una voz clamaba sin cesar desde el fondo

de su conciencia, ¿por qué al verlo dormido, Lorena sentía que se le alteraban

los nervios? Una voz abriéndose paso hasta ella, la misma que escuchaba en su

casa al amanecer, después de despedirse con un beso de Tito en la puerta del

hotel, ¿entonces quién le hablaba? ¿De quién era la voz que seguiría

susurrándole durante las próximas horas? O quizás era la madre cuando se reía

tapándose la boca, hablandole en voz baja para decirle a cada instante lo que

tenía que hacer. Ella quería recorrer a solas esa zona de tascas y tabernas de

olor intenso, de griterío insoportable donde el olor del cocido madrileño y los

bocadillos de calamares se mezclaría con el rostro grave y a la vez sufrido de

su mamá cuando le dijo entre dos estaciones del metro que era una cualquiera

porque andaba con un ladrón que la había deshonrado. Hacía mucho calor en el

vagón. Le hablaba apretándola con fuerza el brazo, echándole un aliento tibio y

con olor a fritanga en la cara, el calor parecía haber aumentado. Todos los pasajeros

miraban con ansiedad la puerta, pero sobre todo la miraban a ella, me dijo,

miraban su gran pañuelo de colores con el que se secaba el sudor y las

lágrimas. Paralizada por las amenazas de su mamá no pudo dejar de mirar al

chico de gafas sentado al frente de ella. Apenas se detuvo el metro en la

estación Tribunal, Lorena se bajó de un salto y empezó a correr. Al salir

recibió la violencia del verano en la cara, y en cuanto se hubo repuesto de la

mirada escrutadora de su mamá, percibió la multitud, la gente caminando sinuosa

por la calle, los cochecitos de bebé, los perros atados con una correa a la

mano de sus dueños. Que no te vean andando sola por la calle, había que

acurrucarse de nuevo en un rincón, había que volverse invisible, me dijo, y

entonces empezó a llorar.

Si ella

y los hoteles pudieran hablar, pensaba arreglando un juego de lápices sobre el

escritorio de la papelería. Por eso quise preguntárselo directamente a Lorena,

de pronto quise saber más que ella acerca de su vida en Madrid. ¿Eso era

posible? ¿Cuánto sabía en realidad? Si al menos hubiera rechazado la ingenua

idea de haberlos visto en uno de esos hoteles, aunque la verdad es que todo se

me antojaba un verdadero misterio. Todos esos lugares fueron erigidos por los

celos que sentía por Tito (el hotel Mediodía, el Alhambra, el Apolo), y ojalá

me hubieran ofrecido algo más que una visión equivocada. Pero yo creía,

erróneamente, que a Lorena le disgustaba mantener una relación estable con él.

Ahora trataba de concentrarme y poner en orden mis sentimientos. ¿Qué más podía

decirme ella acerca de esos días? Nada, nada. A mí me preocupaba su embarazo.

Pero aquello me había llegado a producir un enorme rencor, un sentimiento casi

de frustración y de haber sido engañado cada vez que la veía entrar a uno de

esos hoteles con Tito.

Ah, si los malditos hoteles

hablaran, me dije, mirando desplazarse la niebla entre flecos cristalinos desde

el jardín hasta la casa. Si pudiera obtener más detalles acerca de su intimidad

durante el tiempo que estuvieron juntos en Madrid, pensaba. Aunque no son los

detalles los que cuentan, sino la acumulación de agravios, porque un celoso es

antes que nada un coleccionista de agravios. Un gesto desolado de Lorena afloró

de nuevo a mi mente. Sí, me encantaría saber tantas cosas de ella mucho antes

de su llegada a la papelería… ¿Había sido realmente sincera conmigo? ¿O sólo me

dijo lo que deseaba oír? Para consolarme quise creer que tal vez ella ya no

seguía en Madrid con Tito, sino navegando en las mismas aguas del niño que

llevaba en el vientre…

A veces llegábamos al hotel en lo

más crudo del invierno, dijo Lorena, cuando Tito se adelantaba hasta la puerta

del hotel con tal brusquedad que se veía obligada a quedarse unos pasos detrás.

Eran los días más fríos del invierno, ella iba saltando charcos por la calle, y

el aire helado le desgarraba la cara, pero en apariencia todos hablaban la

misma lengua. Si se detenía a escuchar con atención a la gente en el metro o

las mujeres en el trabajo, se daba cuenta de que no hablaban la misma lengua.

Ni siquiera utilizaban las mismas palabras. Eso era aterrador, porque entonces

se establecía un muro de silencio. A pesar de que todos caminaban por la misma

ciudad, tan invisibles y activos como abejas durante los meses de julio y agosto,

cuando viajaban aturdidos por el calor en los vagones del metro. Alguien había

soltado una corriente de prejuicios, de temores maliciosos, de sospechas venidas

de muy lejos. Por eso vivíamos escondidos, cerrando los ojos, sin decir una

palabra, esquivando con paciencia sus miradas suspicaces, la dureza cortante de

sus palabras, cuando los servíamos en los bares. A pesar de las propinas

dejadas en el platillo, no hubo un gesto de complicidad ni palabras de

curiosidad hacia nosotros. Los españoles se sentían incómodos, como si fueran

culpables de que estuviéramos allí. Para la mayoría éramos tan oscuros como una

noche de invierno, y a todos los que llegamos durante esos años a Madrid y

Barcelona nos aliviaba saber que, en realidad, no vivíamos con ellos en la

misma ciudad, seguiríamos haciéndonos invisibles a fin de evitar el peligro, me

dijo Lorena. Porque para la mamá de Lorena así iba la vida. ¿A quién más le

habría dicho ella esas cosas tan raras?, se preguntaba Lorena, porque quizás

ahora mismo se lo estaba diciendo a sí misma. Cuánto tiempo tardaría en olvidar

la áspera voz de su madre, cuando le dijo que tan sólo había que volverse

invisible para poder vivir entre ellos.

***

PD. Hoteles es un capítulo de una novela que estoy escribiendo,

titulada La vida por delante.

martes, 25 de febrero de 2014

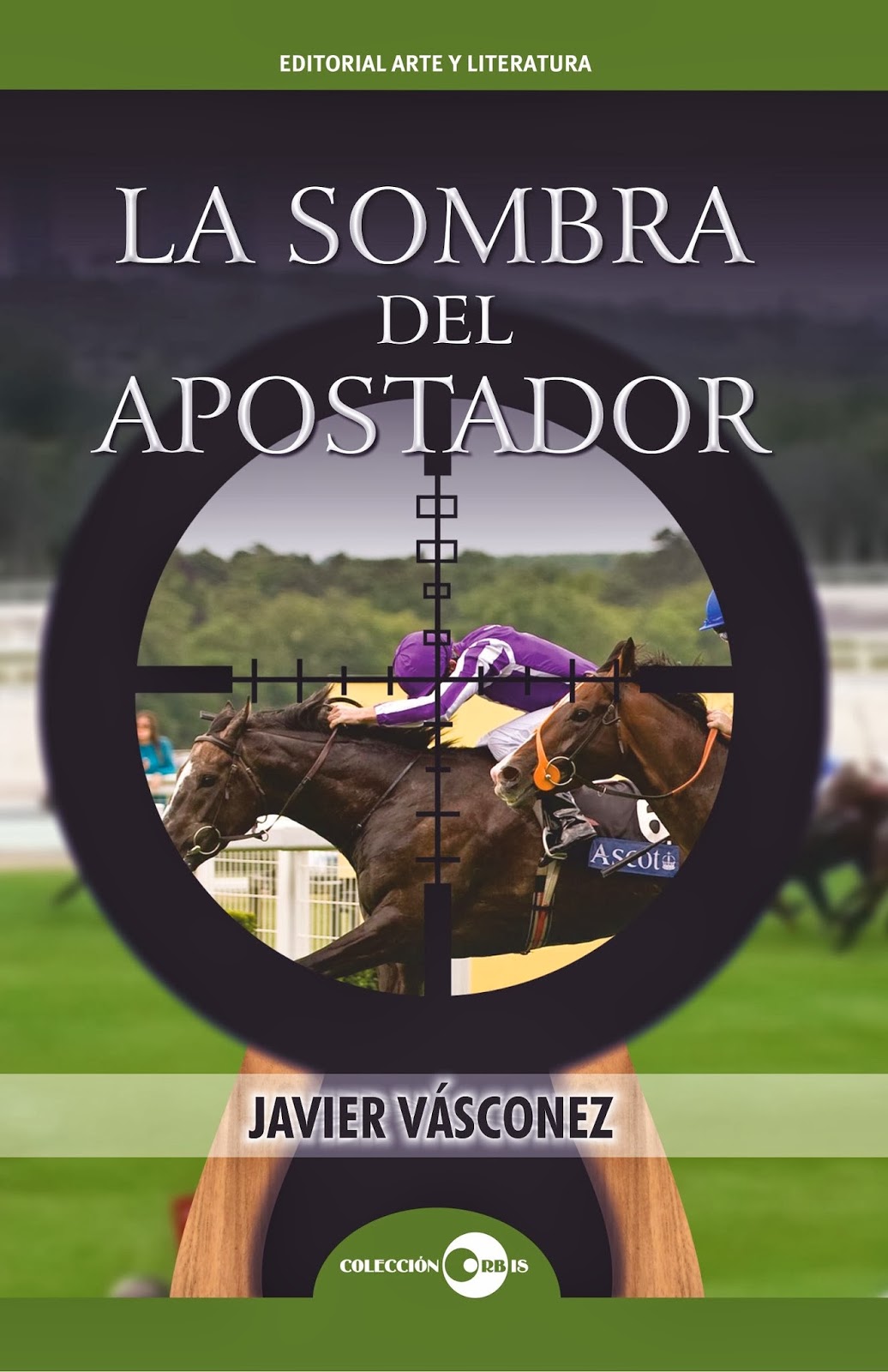

La sombra del apostador de Javier Vásconez. Edición cubana

Divagaciones acerca de una línea imaginaria

Por Javier Vásconez

Texto leído por el autor en la 23ª Feria Internacional del Libro de

La Habana, Cuba.

País invitado: República del Ecuador

A veces he llegado a pensar que Ecuador no es un país, sino una línea

imaginaria cuyo nombre abstracto se lo debemos a los geodésicos españoles y

franceses del siglo XVIII. Más aún, es a partir de la misión geodésica que el

conjunto del territorio donde se realizaban las investigaciones será conocido

bajo la denominación de «tierras del ecuador».

Este sentimiento

contradictorio y equívoco, con el que los ecuatorianos nos hemos habituado a vivir,

curiosamente, posee su lado enigmático y luminoso, especialmente en el terreno

de la literatura. ¿Cómo escribir sobre una línea imaginaria? Los geodésicos

trazaron las coordenadas celestes, pero se olvidaron de los habitantes de las

tierras del ecuador.

Como narrador creo en el

poder absoluto de la ficción. Y no intento volver la espalda a ninguna

realidad, al contrario, creo en el afán legítimo de todo escritor de inventar y

soñar vidas como la de ese viajero osado, el doctor Kronz (protagonista de El viajero de Praga), quien un buen día

llegó a una ciudad y acabó atrapado en un hospital aquejado por la peste. Debo

decir que mi tarea ha sido fascinante por haber inventado un país tan ambiguo y

personal a partir de la literatura, un país donde cualquier cosa es posible.

Que haya o no un país

llamado Ecuador no tiene ninguna importancia. De modo que voy a continuar

suponiendo que Ecuador es una línea imaginaria, cuya literatura aún sigue

siendo secreta, casi desconocida. Aunque no puedo menos que preguntarme si no

estoy en mi perfecto derecho de dotarle a este país de un rostro. Por más de

veinte años he escrito acerca de la misma ciudad, Quito, una ciudad azotada por

la lluvia y a menudo vinculada en mis libros con Praga, Barcelona, Madrid,

París y Nueva York.

A mi juicio las ciudades y los países sólo adquieren

sentido y realidad cuando entran en el terreno de la ficción y un escritor hace

un mapa de ellas. De aquí podemos deducir que ninguna ciudad existe fuera de la

ficción.

De esta línea imaginaria han

salido una serie de poetas y escritores, muchos de ellos desterrados en su

propio país, los cuales trabajaron para reinventar y proseguir con su talento

la ruta señalada por los geodésicos. Ahí están las figuras de Carrera Andrade,

Escudero, Dávila Andrade y Carvajal. El ingeniero de minas y poeta Alfredo

Gangotena tuvo el acierto de invitar a Henri Michaux a Ecuador, el cual sigue

siendo uno de los viajes más enigmáticos realizado por dos poetas. Pero no nos

engañemos. Nadie viaja a Ecuador en busca de un mito o de un país. Nadie va a

Ecuador por el país mismo, sino siguiendo un delirio individual. Es el caso de

William Borroughs, y del poeta Allen Ginsberg, los cuales estuvieron en

Guayaquil y Esmeraldas en la década de los setenta, cuando viajaban tras la

misteriosa “ayahuasca”, la droga del conocimiento. Así pues, podemos concluir

provisoriamente con la idea de que esa línea tan equinoccial y sospechosa,

aparece no sólo en la obra de Michaux, sino de forma notable, a puntapiés, en

la obra de Pablo Palacio. Hay otros escritores (Jorge Icaza, José de la Cuadra,

Pareja, Rojas, etc.) sobre los cuales debería hacer un registro de su paso por

la línea imaginaria, pero no soy un historiador de la literatura. En este breve

recorrido, quizás incompleto y arbitrario, me he limitado a nombrar a los que

tienen conmigo algún aire de familia. Uno habla de los escritores a quienes uno

venera o admira, no a los que leemos como parte de una manual oficial de

literatura.

¿Dónde encajo pues en esta

línea que señala los límites y las fronteras que hoy día es tan necesario

abolir?

Si El viajero de Praga fue un abrazo desesperado, acaso un acto de

amor y de exorcismo, también fue un puente tendido a la literatura universal—

como debe ser, ya que la literatura siempre es un puente, un proceso, una

reflexión íntima e individual— cuya composición me permitió moverme sin vacilar

por varias ciudades y culturas a fin de atenuar la asfixia literaria que hemos

padecido en Ecuador. Escribir El viajero

fue una manera de entablar un diálogo, legítimo y sin complejos, con autores

como Cervantes, Kafka, Camus y Onetti a quienes he rendido velada o

abiertamente un homenaje de admiración. No voy a hacer una confesión, pero

nunca he pretendido ocultar las fuentes originales de dónde procede tanto el

doctor Kronz como ciertos episodios de la novela. En más de una ocasión, me

valí de un espejo a fin de reproducir y distorsionar con mi escritura algunas

novelas que siempre he admirado, pues está claro que no escribo para reflejar

la realidad, sino para abrir nuevas dimensiones de la misma. Antes había

utilizado este recurso en algunos cuentos con el propósito de acercarme

impunemente a los originales —no olvidemos: todo escritor es un espía. Detrás

de esas apariencias, de esos reflejos, sospecho que empieza el laberinto de mi

propia escritura. De ahí que en El

viajero de Praga haya tantas alusiones a la novela europea, a la novela de

espionaje, como también a ciertos aspectos poco iluminados, sin duda secretos,

de la novela negra, la cual, sigo creyendo, es una cantera inagotable para

cualquier escritor de la actualidad.

Con La sombra del apostador, en cambio, el estímulo creador fue otro.

La novela nació con la imagen de una niña encerrada en una casa llena de

perfumes. O quizá fue creciendo con el desenfrenado galope de un caballo en un

hipódromo. Aparte de esto sólo conservaba unas cuantas huellas, unos rostros

dispersos, y el latido del lenguaje anunciándome el camino a seguir. Arrebatado

por el instinto, dejé correr libremente a las palabras, y bajo este impulso

creador escribí los tres primeros capítulos. Podía adivinar y sentir aquellas

voces torrenciales, desarticuladas, las cuales habrían de configurar ciertas

situaciones como los paseos de Lena por los miradores de la ciudad, o las visiones

nocturnas del jockey Aníbal Ibarra.

De esta forma volví a

inventar la ciudad, imaginé un hipódromo y un hospital. Ajeno a todo referente

exterior el mundo había dejado de existir. Mantenía con firmeza las riendas de

la única dirección posible, renunciar las convenciones del realismo. Para eso

fue decisivo el reencuentro con J. Vásconez, quien ya había debutado como

narrador en el cuento Café Concert, y

luego ha vuelto a aparecer, más seguro de sí mismo, incluso más cuidadoso de su

estrategia en Un extraño en el puerto.

Es evidente que en esta

novela aposté por la incertidumbre. No deseaba que estuviera sujeta a ningún

modelo establecido, auque toda novela es en sí misma una realidad, una catedral

edificada con palabras. En su definición más amplia —decía Henry James— no es

sino una impresión personal y directa de la vida. Con absoluta modestia, sin

pretender distorsionar las palabras del maestro, yo me atrevería a añadir que

es sobre todo un ejercicio de libertad. Algunos piensan —y es un lugar común— que

el arte de novelar consiste en contar bien una historia. Una novela es mucho

más que una historia, una intriga o un argumento. Creo que es sobre todo una

visión del mundo, un instrumento de indagación y conocimiento, y en un nivel

más amplio, es un género esencialmente abierto.

Alguien dijo que no se de

debe juzgar un texto por lo que enuncia, sino por lo que tiene de inexplicable.

En La sombra del apostador espero

haber alcanzado, de algún modo, esa región donde convive con el mismo derecho

lo más insondable y prosaico de una novela, donde a veces, sólo a veces,

accedemos a la áspera y «fiel literatura».

Quito, febrero 2014

miércoles, 5 de febrero de 2014

Las apuestas de Javier Vásconez. Sobre La sombra del apostador

Las apuestas de Javier Vásconez

Por Sylvia

Miranda

El año en que Roldán salió de la cárcel hubo un

accidente en el hipódromo y el arupo del doctor Kronz no floreció, pero yo

seguía soportando la misma lluvia dispersa, monótona, el mismo paisaje de todos

los días. Así comienzan las primeras líneas de La sombra del apostador de Javier

Vásconez, publicada por primera vez en 1999 y cuyo embrujo sigue capturando al

lector que se sumerge en sus páginas. En las líneas citadas, sin que lo sepamos

todavía, está ya toda la trama servida: un ex-presidiario, un evento trágico,

un elemento de la naturaleza que trastoca su ritmo vital, la monotonía de una

ciudad donde no para de llover y un escritor, “un cronista sin convicción” que,

casi a desgano, nos va a contar cómo todo esto se va convirtiendo en una

novela, señalándonos las cartas, pero ocultándonos el juego, tejiendo delante

de nuestros ojos y con nuestra complicidad esa verosimilitud de la ficción,

poblada de símbolos de una realidad latinoamericana compartida. Si la narrativa

de Vásconez nos captura desde el primer instante es porque nos revela un tono,

una atmósfera, un espacio que están en nosotros como latinoamericanos, pero

también como individuos, angustiados por nuestros sueños, por la necesidad de avizorar

alguna luz frente a la barbarie cotidiana.

Por ello, la primera apuesta de

nuestro apostador literario es la de

conducirnos por una ciudad inventada, que se va esbozando poco a poco en la

novela como una ciudad andina, con una historia de aislamiento, un espacio que

parece situarse a caballo entre dos épocas indefinidas, una que pertenece al

pasado que obsesiona y otra nueva que no termina de llegar, como la propia

geografía figurada borrosamente entre una zona antigua y unas afueras modernas

y destartaladas que no terminan nunca. Como la vieja fotografía de la que parte

la historia, la ciudad es sobre todo una intimidad, un lugar donde la lluvia

entristece pero cobija, se interpone en la vida pero relanza el sueño; es el

reino de Sofía, la mujer deseada, que camina por sus calles dejando el duro

perfume de su belleza. Es el espacio que el periodista, alter ego del autor, muestra

como un universo por el que asoman unas calles, un hotel, un anticuario, bares

y pequeños restaurantes familiares, higueras y eucaliptos bañados por la

nostalgia; allí conviven el jockey Aníbal Ibarra y su mujer con el dolor del

hijo muerto, allí la rubia y joven inmigrante rusa Lena se pasea en bicicleta y

adorna con flores las tumbas del cementerio. “La ciudad es la memoria del lugar

donde uno habita o un álbum abierto donde se conservan los recuerdos de una

felicidad pasada y mentirosa. También es una forma de convivir con los

fantasmas del amor.” La ciudad de la novela de Vásconez es un punto en la geografía

sentimental del autor, un lenguaje haciéndose lugar, una forma de ser, una

invención, una ciudad posible o “una réplica afortunada”.

La estructura de la novela es otra de las grandes apuesta en la que

Vásconez brilla con la experiencia de los maestros, esto quiere decir, dándolo

todo por el todo, presentándonos bajo un sencillo esquema policial que vertebra

el relato, otras múltiples formas de la ficción que son las que le otorgan a la

novela su densidad, su complejidad discursiva, su gran contenido lírico y

simbólico, mezclando la invención con las formas reales del recuerdo, preferencias

literarias, hechos biográficos, perspectivas, angustias personales, donde sus

personajes van adquiriendo unos colores muy particulares y unas señas de

identidad que los individualizan por encima de lo esperable. Por eso, aunque el

crimen que estructura la trama de la obra se cumple escrupulosa e

inexorablemente, ése, no es el final de la novela, el final no se nos cuenta

por adelantado, nos vamos acercando a él paulatinamente, a medida que la novela

nos sorprende con nuevos detalles, que los ritmos del lenguaje se precipitan,

que las vidas de los personajes se nos revelan más íntimamente y un instinto de

justicia nos indica que las cosas no pueden ser así de trágicas e implacables,

que debe haber algo más. En ese instante, una angustia tensa el relato y la

imaginación, rica en metáforas y estrategias, responde con otro desenlace, porque

como decía Gaston Bachelard, la imaginación es “una facultad de sobrehumanidad”.

|

| Javier Vásconez |

Vásconez juega con nosotros, nos asegura con ciertas pistas y luego

nos desconcierta, es el narrador omnisciente que domina el relato, pero es

también quien se encarga de extraviarnos y volvernos a la ruta del mismo, es

quien nos examina indirectamente, para ver si sabemos dónde estamos, cuando

dice intentando ordenar los entretelones de la trama: “Más allá de los rumores,

lo que yo no podía saber es que habían intervenido tres hombres y un caballo

para que todo se cumpliera a la perfección (…) Tres hombres eran culpables, uno

estaba muerto y el único inocente era el caballo.” Su narración está surcada

por un fino toque de humor, cierta ironía que le permite reírse de sí mismo

cuando Roldán, uno de los personajes principales, en esa vieja y modesta habitación

del Hotel Manhattan, escucha por la radio una entrevista hecha a un escritor,

un tal J. Vásconez, al que le preguntan

entre otras cosas: “¿Qué pasa en la cabeza de un asesino o en la mente de un

poeta cuando va a iniciar su obra de arte? Ahí radica el reto para un escritor.

Porque todo asesino es un perfeccionista, es decir, un artista…”, a lo que

Roldán, verdadero asesino, reacciona diciendo en voz alta y tirando la radio:

“¡Qué sabe este tipo de esas cosas!”. Vásconez consigue que sus lectores estemos

todo el tiempo activos, atentos, para no perdernos bajo la falsa tranquilidad

de una historia consabida. Otra de sus estrategias es la de permitirnos

interferir en su relato a través de sus personajes. Un ejemplo maravilloso se

produce cuando Roldán y la bella Lena se encuentran, uno quisiera advertirle a

Lena que ese tipo es un asesino, que ese tipo no le conviene, que con él sólo

correrá peligro, entonces Vásconez nos complace y pone en boca de uno de los

vendedores de la librería donde trabaja Lena la frase que

todos anhelamos: “Este tipo mató a una mujer en un bar.” Frase lapidaria. Vásconez

nos complace, no así Lena. Roldán y Lena son cada cual, a su manera, dos niños

tratados injustamente por la vida y están hechos, por suerte, para acompañarse,

como la bella y la bestia del cuento infantil.

La otra apuesta es la de vislumbrar una salida a ese destino fijado

por los gobernadores de un mundo podrido históricamente por el poder y la

codicia sin límites de una clase dirigente que, en la novela, forman el rico Coronel

Castañeda, “vicioso y corrupto”, el ambicioso y servil Alcalde Douglas Castillo

y, su ejecutante, Roldán, asesino y víctima a su modo. Todo estaba ordenado

para que el jockey que montaba al favorito Solimán, se dejara ganar la carrera sin

lugar a dudas, pagando con su vida la multiplicación fabulosa de las ganancias

del viejo y codicioso Coronel. Nos gustaría que alguien salvara al pobre Aníbal

Ibarra de este horrendo concierto, pero esto no sucederá. Sin embargo, el codicioso

tampoco vencerá, Solimán llega victorioso a la meta arrastrando el cuerpo de

Ibarra, destruyendo con la fuerza de su naturaleza la criminal conspiración. La

presencia de Solimán suple la imposibilidad humana de verdadera justicia,

porque en la novela nadie se salva, ni el periodista crítico y angustiado,

dejándonos en una sobrecogedora situación de vulnerabilidad instituida, con la

sensación de estar presos de un destino injusto al que no podemos escapar ni

como individuos ni como sociedad. Por eso, la justicia viene de la vida

auténtica, pura e irracional simbolizada en Solimán, aquella que subyace personificada

en todos los niños que aparecen en la novela, aquellos que, en el velorio de

Ibarra, “sin inmutarse, se defendían de los rezos juntando tapas de cerveza y

haciendo círculos de rosas en el piso.” Solimán será el que termine con el

Coronel, que ebrio de rabia, de lujuria y de alcohol decide juntar en su

habitación los trofeos de su abyecta existencia: Sofía, su hija extramatrimonial

y víctima de incesto desde la infancia y el caballo vencedor al que castiga

salvajemente y que logra lo imposible

verosímil, dejar agonizante al Coronel. Pero la novela va más allá de la

extraña justicia de este mundo y finaliza con otra imagen, la de la fuga de

Lena y Roldán de la ciudad que, como los personajes que cierran La vida breve de Onetti, van hacia una

suerte de eternidad, inaugurando un espacio único e inolvidable.

Poder pasear por una ciudad inventada que deje algo entrañable adherido

a nuestra alma, recorrer el eje de una trama y descubrir que sólo era el

pretexto para adentrarnos y abrumarnos con el bosque, como le pasó a Ulises al

llegar a Ítaca, sentir la felicidad que le es propia al arte muy por encima de

los contextos que describa y de la propia realidad que la nutre, porque la

magia está siempre en cómo se cuenta la historia, son sólo algunas de las ganancias

de nuestra apuesta lectora.

Sylvia

Miranda es escritora y Doctora en Literatura Hispanoamericana por la

Universidad Complutense de Madrid, sus investigaciones versan sobre el

imaginario urbano y la poesía de vanguardia peruana. Entre sus últimas

publicaciones están el ensayo Caminantes

por una tierra baldía. T.S. Eliot y E. A. Westphalen. Una lectura transtextual

de Las ínsulas extrañas, Madrid, Del Centro Editores y su libro de relatos Las mañanas sagradas, Madrid, Catriel,

ambos de 2011. Asimismo, ha aparecido recientemente su edición de 5 metros de poemas y otros textos de

Carlos Oquendo de Amat, Ica, Biblioteca Abraham Valdelomar, 2012 y su poemario La foudre demain, (con pinturas de

Sylvie Lobato), La Rochelle, Les Arêtes Editions, 2013.

martes, 25 de junio de 2013

Relatos cortos de Escritores Iberoamericanos

La embajada de Ecuador en España y Casa de América de Madrid presentan el evento “Lectura de Relatos Cortos por Escritores Iberoamericanos” el próximo día 27 de junio a las 19:30 horas.

miércoles, 5 de junio de 2013

Especial literatura ecuatoriana: Ómnibus n. 43

|

| Revista ómnibus n. 43 |

Coordinado y dirigido por Consuelo Triviño, Xavier Oquendo y M. Ángeles Vázquez

Estimados amigos:

Este monográfico pretende ofrecer una visión múltiple del proceso de la literatura en el Ecuador. Surge de la curiosidad, de la necesidad de conocer lo que en este momento sucede en el país. Es decir, quiénes escriben, qué escriben y cuáles son las propuestas estéticas. Llama la atención la ausencia de una crítica especializada y argumentada que en el pasado respondiera a estas cuestiones, permitiendo fijar un canon y establecer parámetros de valoración, de un discurso crítico que ordene la variada nómina de narradores y poetas, en la que, hay que decirlo, destaca la presencia femenina, como señala el artículo de Carmen Alemany. Desde una perspectiva temporal interesa conocer la percepción de la tradición literaria en los autores, incluso si manifiestan "no creer en las literaturas nacionales", así como su posición frente a los canónicos, como Jorge Icaza, o un recuperado Pablo Palacio.

Se pretende con esta serie de monográficos ofrecer una parte del corpus de la literatura latinoamericana, por países o regiones, que facilite el conocimiento de obras y autores, que las erróneas políticas editoriales de los grandes grupos obstaculizan. Por suerte, este medio nos permite demoler barreras y construir puentes y hacer posible ese diálogo necesario, sin el cual no hubiera sido posible, por ejemplo, el modernismo literario que internacionalizó nuestras literaturas entre finales del siglo XIX y principios del XX..

Gracias por acompañarnos en este viaje.

Consejo Editor de Ómnibus.

www.omni-bus.com

Revista intercultural

Suscribirse a:

Entradas (Atom)